Pierre Jourde, “Le Voyage du canapé-lit”

- Gallimard, janvier 2019

- 4 mars 2019

- 9 min de lecture

L’humour est la chose du monde la moins partagée. On le constate chaque jour avec désolation. Car il se fonde sur la connivence : le partage, entre l'émetteur et le récepteur du message, d'un univers de référence, d'un goût pour les jeux de mots, voire de souvenirs communs. L’humour est l’un des derniers bastions d’expérimentation pour les écrivains. L’opération est d’autant plus délicate quand il s’agit d’humour littéraire. Humour littéraire, qu’est-ce à dire ? Pierre Jourde y répond brillamment dans son dernier livre, Le Voyage du canapé-lit, en jouant sur le cliché littéraire et lexical. Qu’est-ce qu’un cliché ? Du déjà-lu, déjà-vu, déjà-entendu. Des expressions solidifiées, répétées sans réflexion de génération en génération. Du prêt-à-penser, du prêt-à-parler. La paresse et la faille des écrivains, la plaie des éditeurs qui le traquent.

L’auteur joue aussi sur le cliché personnel et le topos psychologique : il s’interroge sur la virilité, l’homosexualité, la colère, sur son goût pour la castagne, verbale et physique… On se rappelle la polémique qui suivit la parution de Pays perdu (2003) dans lequel il révélait des secrets de famille des habitants de son village d’origine dans le Cantal, ce que ceux-ci ne lui ont pas pardonné : lors de son séjour suivant, deux ans plus tard, ils l’ont expulsé du village, ainsi que ses enfants, à coups de pierres. Il raconta ces évènements dans un beau récit, La Dernière Pierre (2013), en s’interrogeant sur la violence que peuvent susciter les récits littéraires (et surtout les siens). Les drames ne l’ont pas épargné : il évoque dans le magnifique Winter is coming (2017) la mort de son fils, d’une maladie génétique rare, à 20 ans. La littérature et le mal : fil conducteur de sa vie et de son œuvre, cette question est à nouveau abordée dans son dernier récit.

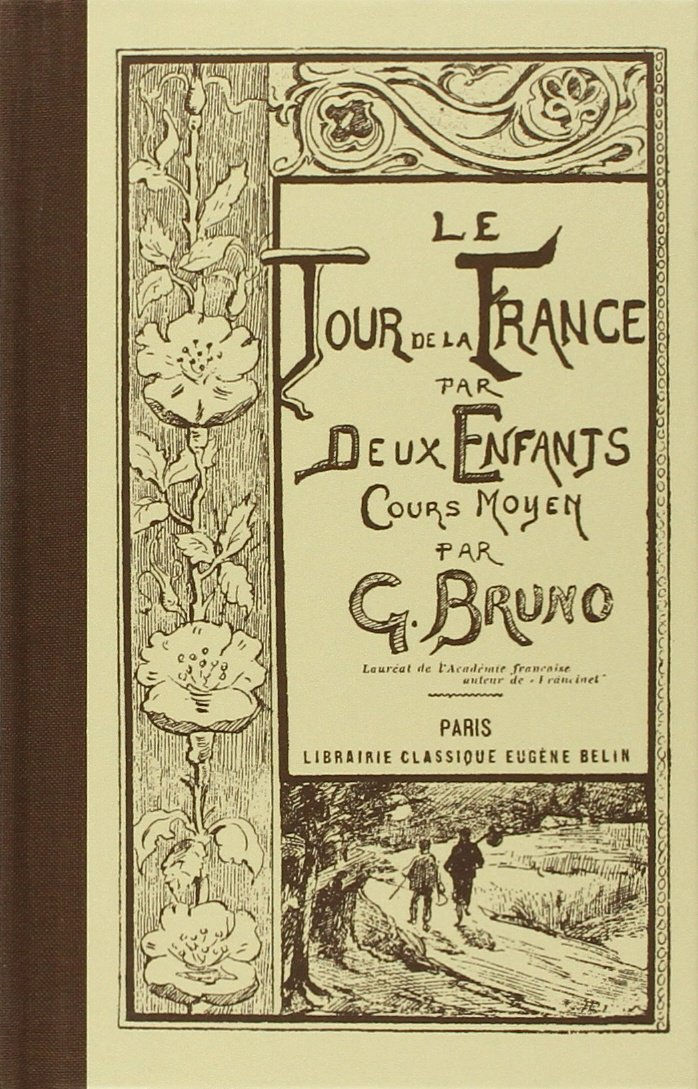

Le transport d’un meuble familial – quoi de plus trivial qu’un canapé-lit ? –, de Créteil à Lussaud (le fameux « pays perdu »), opéré par l’auteur, son frère et sa belle-sœur, est d'abord un délicieux road-trip pittoresque et franchouillard, dans la veine du Tour de France par deux enfants, roman pédagogique d'Augustine Fouillée (paru sous le pseudonyme de G. Bruno en 1877) : deux frères devenus orphelins, traversant la France de la Lorraine à Marseille pour rejoindre leur oncle, découvrent les monuments et gloires locales, les coutumes et traditions populaires et l'histoire de France. Véritable best-seller scolaire, il servit de manuel de lecture et d'éducation patriotique à des générations de petits Français, jusque dans les années 1950. Dans le livre de Pierre Jourde, le voyage est, comme souvent, l’occasion d’une introspection et d’un récit familial. Le Voyage du canapé-lit est un carnet de bord du souvenir. Le récit fonctionne par épisodes : épisodes cocasses qui se gravent dans la mémoire et que l’on aime à rappeler, à raconter, encore et encore. Un voyage en rappelle d’autres, et peu à peu c’est la vie qui s’écrit.

L’auteur, qui connaît son affaire (il est professeur de littérature française à l’Université de Grenoble), a conscience des possibles écueils et embûches de l’exercice. Aucune mention de genre n’est présente sur la couverture, ni récit ni roman, et c'est assez rare pour le souligner. L’auteur l’annonce dès le début : « Ce qui fait de ce texte un récit autobiographique, c’est que toutes les histoires qui y sont racontées, sans exception, se sont réellement produites dans la vie de l’auteur ou de ses proches […]. Ce qui fait de ce texte un roman, c’est que les conversations qui les rapportent et les commentent n’ont jamais eu lieu dans la cabine de cette camionnette […]. » Le roman n'est donc qu'un cadre ; pour filer la métaphore : un véhicule. Bien peu de chose, comme on sait, et pourtant tout. Le récit de l'auteur est aussi un exercice littéraire qui joue avec les règles du genre : on peut le lire comme une réécriture de Jacques le Fataliste et son maître et du roman dont Diderot s’inspire, Tristram Shandy de Laurence Sterne. La rupture de l’illusion romanesque, les adresses au lecteur de la part du narrateur, l’exhibition des coulisses du roman... : tout y est. « Vous êtes dans un roman, et je vous le montre. » L’auteur, lucide adepte de l’autodérision, n’est pas pour autant en permanence sous contrôle. Son livre n’est pas, et heureusement, un exercice de style ni une démonstration – ce que serait « un roman de prof ».

On se souvient du début de Jacques le Fataliste, où Diderot insiste sur le caractère aléatoire de la situation d’énonciation : « Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l’on sait où l’on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien ; et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. » Il en va de même dans le récit de Pierre Jourde : le voyage est prétexte aux retrouvailles et à l’évocation des souvenirs, qui font récit. C’est aussi pour l’auteur une manière de ruser avec l’autobiographie (en faire sans en avoir l’air), en mettant immédiatement ce qui est dit à bonne distance ironique : « Ma propre histoire par moi-même à moi-même silencieusement racontée, dans une sorte d’autarcie narrative, avait fini par m’endormir, c’est normal, je la connaissais par cœur. »

Le coup de génie consiste à remplacer la plupart des considérations psychologiques par des développements romanesques beaucoup moins convenus, car ils sont d’abord matériels. Les objets, symboles de ce réel auquel on se heurte, est le véritable sujet caché du livre. « À chaque fois un petit objet, un détail matériel stupide se coince dans l’engrenage de la vie, philosophé-je par métaphore, et tout s’arrête. » Chaque chapitre-épisode est centré sur un évènement dans lequel un objet a gâché un moment heureux de la vie. La méfiance face aux objets, alliée à une fascination pour leur pouvoir étrangement créateur, rappelle la poésie d'Henri Michaux. Son personnage de Plume (dans « Un certain Plume », 1930) est un être sans psychologie, qui rencontre malgré lui l'hostilité du monde extérieur et, s'y adaptant toujours de bonne grâce, en devient comique. « Tiens, pensa Plume, ça fera un fameux souvenir de voyage plus tard. [...] Fatigue ! Fatigue ! On ne nous lâchera donc jamais ? » Dans un style plus sombre, l'univers de Pierre Jourde pourrait être placé sous le patronage littéraire d'un magnifique poème de désespoir lyrique, «Mais toi, quand viendras-tu» (dans Plume précédé de Lointain intérieur, 1963) :

« Mais Toi, quand viendras-tu ?

Un jour, étendant Ta main

sur le quartier où j'habite,

au moment mûr où je désespère vraiment ;

dans une seconde de tonnerre,

m'arrachant avec terreur et souveraineté

de mon corps et du corps croûteux

de mes pensées-images, ridicule univers ;

lâchant en moi ton épouvantable sonde,

l'effroyable fraiseuse de Ta présence,

élevant en un instant sur ma diarrhée

Ta droite et insurmontable cathédrale ;

me projetant non comme homme

mais comme obus dans la voie verticale,

TU VIENDRAS.

Tu viendras, si tu existes,

appâté par mon gâchis,

mon odieuse autonomie ;

sortant de l'Ether, de n'importe où, de dessous mon moi bouleversé, peut-être ;

jetant mon allumette dans Ta démesure,

et adieu, Michaux.

Ou bien quoi ?

Jamais ? Non ?

Dis, Gros Lot, où veux-tu donc tomber ? »

Histoires d’obstacles, histoires de gêne. Les revoilà, ces clichés qui surgissent sans qu’on s’y attende. Rappelant le travail de sape d’Éric Chevillard, qu’il affectionne, Pierre Jourde s’en donne à cœur joie. Les clichés lexicaux sont saqués sans pitié : « la mort dans l’âme, comme on dit dans les romans » ; « le mot "bastingage" semble n’avoir été créé que pour être accouplé au verbe "s’accouder" » ; « Le voyage de la vie est une métaphore bien usagée, ce n’est plus qu’un vieux rebut de la rhétorique, mais que cela ne nous empêche pas de la faire servir encore un peu. Il ne faut pas laisser perdre. Après tout, la fortune des Jourde et des Roughol s’est bâtie sur la récupération, ferrailles, chiffons et peaux de lapins. À ma façon, je poursuis la tradition familiale, je passe dans les avenues de la littérature avec ma camionnette, "vieilles images, métaphores vermoulues, on prend tout, on ramasse tout". Un coup de peinture, un peu de vernis, et hop, comme neuve, ne reste plus qu’à la revendre un bon prix. »

On retrouve également les piques contre les romanciers contemporains, qui ont fait le succès de l’auteur (souvenir de La Littérature sans estomac, 2002) : « – Tu n’as vraiment rien d’autre de plus intéressant à raconter ? [lui lance sa belle-sœur] J’espère que tu n’as pas l’intention d’en faire un jour un livre. – C’est vrai, enfonce le clou Bernard [son frère], que ce n’est pas du Victor Hugo. – Que voulez-vous, c’est ça, ma chienne de vie. À défaut de Hugo, ça peut peut-être faire du Rabelais. – Du Rabelais fatigué. – Si tu veux. Ce sera toujours mieux que du Djian en pleine forme. » Les allusions à la publication même du livre sont jouissives (mais fonctionnent-elles seulement pour les membres du petit milieu de l'édition ? l'auteure de cette chronique est fort mal placée pour en juger) : « Ne nous faisons pas d’illusion : la page qui précède [descente en flamme du saint-pourçain, gouleyant vin de l'Allier] ne pourra être dégustée par mon fidèle lecteur, s’il en reste un, que si le service juridique de l’excellente maison Gallimard donne son accord, et si l’union des vignerons de Saint-Pourçain, la municipalité, le conseil général de l’Allier échouent dans leur demande de saisie en référé. » « J’entends déjà le léger chuintement des lettres de protestation qui glissent dans la boîte postale de la rue Gaston-Gallimard. » « – Je revenais faire un tour, mais je vois que ça ne s’est pas arrangé, je vais revendre ce bouquin chez Gibert fissa, fait le lecteur. »

Pourtant, il en a pour son argent le lecteur. Avec Pierre Jourde, on voyage : un chapitre est consacré à son voyage au Tibet, un autre au Canada, un autre encore au Mexique, un autre enfin à une réception de prix sous la Coupole (où les Académiciens comparés à des zombies ne sont pas moins étranges que les Tibétains). L’auteur développe l’idée que la vie nous offre naturellement du romanesque – il n’est besoin que de se baisser pour le ramasser et le coucher sur le papier. Ceci est toutefois offert à certains plus qu’à d’autres. À qui d’autre qu’à Jourde arrive-t-il de tomber sur une voisine qui tente de le poignarder avec un couteau de cuisine quand il vient se plaindre que la musique est trop forte ? Qui rencontre un homonyme qui lui aussi écrit des livres ? « Il faudrait peut-être me demander si ce n’est pas moi qui m’évertue à fabriquer sans le savoir des nœuds d’angoisse à la moindre occasion, comme le corps produit parfois des substances nocives. » « Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Toujours ce petit démon intérieur qui pousse à tester, à faire réagir, comme si la réalité ne pouvait se révéler que dans ces situations instables, un peu acrobatiques. Oui c’est cela : éprouver la consistance des choses et des êtres en leur faisant mal, ou en se faisant mal. Pas très mal : juste un peu, juste le filet de vinaigre qui fait tressaillir. » Certains seraient-ils, plus que d’autres, faits pour écrire parce que leur vie est plus riche ?

Comme dans toute autobiographie d’écrivain, le véritable enjeu se dévoile peu à peu : d’où vient la vocation d’écrivain ? L’écriture est, de manière très classique, définie comme « acte de rupture » : « Devenir écrivain pour sortir des escalopes et des foies de veau, des pinces et des boulons de huit, des peaux de lapin et des chiffons, des repas de première communion, des napperons en dentelle, des bergers allemands en plastique dodelinant de la tête sur la plage arrière et des tableaux représentant des scènes de chasse qui avaient constitué toute la vie des Jourde. Je m’ingéniais, dans mes premiers écrits, à trouver les formes et les thèmes qui m’éloignaient le plus de la réalité quotidienne. Je donnais dans le fantastique métaphysique, Borges était mon modèle. La famille n’y comprenait rien, c’étaient des trucs d’intello, sans grande conséquence. Cet éloignement-là restait inoffensif, il ne touchait en rien le monde réel. Et puis, progressivement, je me suis rapproché de ce monde réel, à ma manière. » Le Voyage du canapé-lit raconte aussi ce voyage-là, celui du devenir-écrivain. De l'acceptation du réel. Et de l’acceptation de la famille : c’est un hommage tardif à des grands-parents mal connus et mal aimés ; un amical salut à une complexe complicité entre frères ; un tombeau à la mère – le livre se referme sur sa mort à Créteil, retour au point de départ. Et c’est toujours, même s’il est paradoxal et ironique, un hommage à la France et à son génie (patrimonial, littéraire et linguistique), que l’auteur aime malgré et par-dessus tout. C’est enfin un beau récit-bilan, tourné vers l’avenir : comment renouer avec la veine romanesque, comment retrouver une littérature de l’imaginaire, quand le réel cogne ?

Commentaires